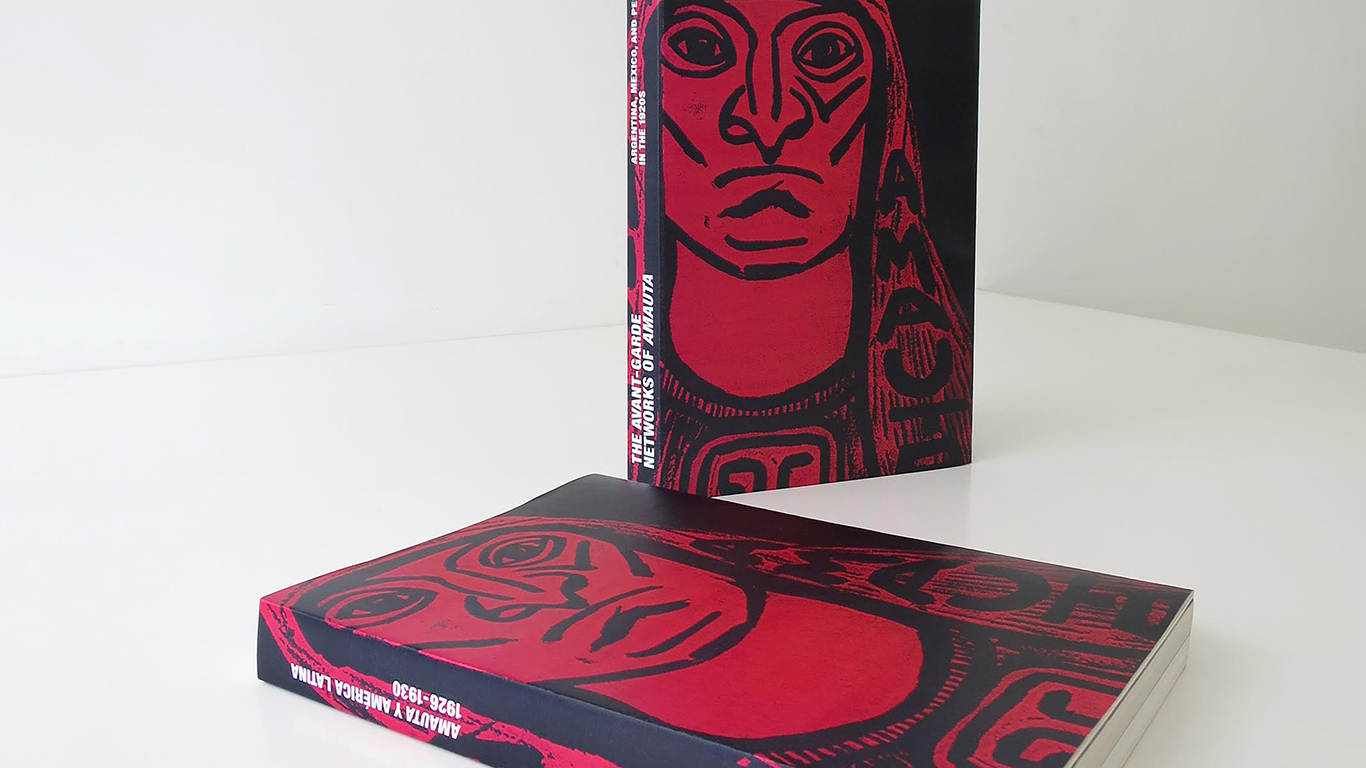

Redes de vanguardia es el catálogo de la exposición homónima que circuló desde febrero de 2019 y a lo largo de todo un año por Madrid, Lima y México, para culminar en Austin, Texas, gracias a la acción cooperativa entre el Blanton Museum of Art de Austin y el Museo de Arte de Lima, con la cooperación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Las curadoras de la exposición, Beverly Adams y Natalia Majluf, son también las organizadoras del catálogo y, si lo que éste permite imaginar de aquélla lleva a lamentar no haber podido estar en el momento apropiado en ninguna de esas cuatro ciudades, la extraordinaria edición ofrece mucho más que un digno consuelo. De gran formato, sus 351 páginas reproducen a todo color y con un diseño claro y atractivo una gran cantidad de las obras expuestas, incluyendo una serie de excelentes textos críticos ilustrados con precisión, más una sección clave sobre las “redes” que dan título al emprendimiento, con información preciosa (textual y visual) sobre la trama de revistas y contactos personales que tejió Amauta en veinte países, detallados ciudad por ciudad, la mayoría latinoamericanas, pero también de Alemania, España, Italia y Estados Unidos, como un mapa en el que hubieran quedado impresas las huellas de los viajes del propio Mariátegui, ampliados por su inagotable curiosidad y por el influjo que la revista llegó a alcanzar.

El primer efecto perdurable del catálogo es un llamado de atención sobre la importancia de la materialidad de Amauta como revista, su calidad de artefacto, ya no para la historia del arte, sino para cualquier historia de la cultura o de los intelectuales en América Latina. Es un punto de no retorno, uno de esos momentos en los que se hace presente algo nuevo pero que viene a llenar de tal modo una necesidad latente que ya no se puede prescindir de la transformación que produce en los hábitos de conocimiento. Ante la atracción magnética de ciertas imágenes del catálogo que reponen, aún parcialmente, gracias a la calidad de la reproducción, la fuerza corpórea de una revista tan atractiva como Amauta, es imposible dejar de sorprenderse por el larguísimo dominio de esa suerte de idealismo que primó –y me temo que prima aún– en nuestra historiografía cultural o política –muy especialmente en esa zona de la historiografía interesada por Mariátegui que, sin embargo, no dudaría de definirse como materialista– y que prescindió de toda consideración sobre los soportes tangibles de las ideas. Se trata de un punto clave que, gracias al desarrollo de la historia del libro, aprendimos no debía hacerse en el caso de ningún impreso pero que con las revistas culturales se vuelve clamoroso: ¿cuánto conocimiento sobre la revista Sur encierra el hecho de que la famosa flecha hacia abajo de la tapa fuera inspirada por la tapa de un libro de Paul Klee (Pädagogisches Skizzenbuch, de 1925), segundo de la colección que acababa de lanzar la Bauhaus en Dessau? No se trata de detectar “influencias”, esa actividad a la que se ha dedicado por tanto tiempo la historia de las ideas, obstaculizando toda comprensión compleja del modo en que ellas circulan, sino de entender algo fundamental de las revistas: que en sus imágenes, en el diseño, en los paratextos, en las elecciones y en las restricciones, estéticas o técnicas, en la publicidad, en todo aquello que aparece justamente “a la vista”, subyacen claves esenciales para entender de modo ampliado los sentidos –ocultos las más de las veces a los protagonistas– de las prácticas y de los discursos artísticos e intelectuales.

El corazón conceptual de este enfoque se encuentra en el catálogo en uno de los artículos de Majluf –“El indigenismo como vanguardia. El papel de la gráfica”–, donde con una atención a los matices que le permite registrar las mutaciones y las discordancias del indigenismo en Amauta, la gráfica es presentada no como el medio para “ilustrar” un programa ya consumado, sino como el “laboratorio desde el cual se exploraron las distintas posibilidades de un término variable y esquivo, que apenas venía de inventarse” (p. 142). Analizado a partir de la identidad visual que José Sabogal le dio a la revista, el indigenismo se vuelve, en sus empalmes y desajustes con el pensamiento de Mariátegui, algo mucho más plural y complejo. Aparecen nuevos tipos de dificultades objetivas para su desarrollo que no suelen verse cuando el examen se atiene, como es más habitual, a los debates explícitos. En muchas otras partes del catálogo, aún sin proponerse programáticamente este tipo de enfoque, se nos hacen presentes las reverberaciones políticas y culturales de esa puesta en cuerpo de las ideas que supone una revista: desde los lazos con el mundo de la prensa que se perciben gracias al estudio de los dibujantes que hace Ricardo Kusunoki hasta los significados detrás de la elección, por parte de Mariátegui, del material gráfico para sus propios artículos, de acuerdo a lo que se muestra en uno de los estudios de Patricia Artundo; o las maneras en que Amauta tomaba partido en el debate internacional sobre el realismo, interpretadas por Silvia Dolinko a través de la presencia en la revista de varios grabados de los “Artistas del Pueblo” argentinos.

El modo en que Redes de vanguardia opera con sus dos nociones clave, “red” y “vanguardia”, también supone contribuciones de nota para la historia cultural. Comencemos por “vanguardia”, uno de esos términos cuyo uso ilimitado –en el arte, en la política, en la cultura– lo ha puesto al borde de la extenuación. El libro procede en este sentido con extremo rigor, con la conciencia de que se trata de restaurar la historicidad de un término que –y más tratándose de Mariátegui y de Amauta– puede significar una cosa y todo lo contrario a la vez. En cada uno de los textos se advierte la preocupación por entender los precisos contextos en que esa noción era enunciada, es decir, sus condiciones específicas de posibilidad y sus rangos localizados de significado, que es el modo de activar su productividad historiográfica. En lugar de suponer que la cualidad vanguardista se le debe adjudicar –como un galardón– a artistas que coinciden con una definición programática previa de quien escribe, se trata de descubrir si ese término era usado y en todo caso qué se buscaba, creía o podía decir con él, sus usos “nativos”, como se diría en lenguaje antropológico. Puede ser útil apelar aquí a la distinción que propuso Carlo Ginzburg, inspirado en el antropólogo Kenneth Pike, entre la función etic (las categorías del observador) y emic (las del actor): el historiador cultural apuesta siempre por la restitución de esta última, no por desprecio a la teoría, sino por rigor epistemológico, el cual le lleva a comprender en qué parte del proceso de conocimiento ella es productiva.

Si éste es un procedimiento elemental en la historia intelectual para reconstruir el sentido de los conceptos evitando los anacronismos, con el término “vanguardia” esta aproximación se vuelve aún más importante, puesto que ha estado como pocos afectado por definiciones contenciosas, prescripciones y censuras programáticas que no se restringían al campo de los debates teóricos, sino que intervenían directamente en los modos de producción artística e intelectual, distinguiendo con ardor lo que era “vanguardia” de lo que no. Por la perenne actualidad y la naturaleza proteica de la noción, además, el fenómeno continúa operando. Se trata de un problema general que no se restringe –como puede ocurrir con otras categorías– a las “imperfectas” manifestaciones “periféricas”: no sólo el indigenismo pictórico –que es lógicamente uno de los temas centrales en Redes de vanguardia– necesita construir historiográficamente su lugar como vanguardia en una representación de la modernidad estética que tendió a ignorarlo. Si tomamos un texto ya clásico como el de Peter Bürger, escrito treinta años después de las refriegas vanguardistas sobre las que teoriza pero embanderado en otras nuevas que creían continuarlas, descubrimos que siguiendo su “teoría de la vanguardia” tampoco deberíamos incluir como tal al constructivismo, al neoplasticismo o a tantas otras corrientes “centrales”.

Con la puntillosa reconstrucción de los diversos usos y acepciones –explícitas o implícitas– de la noción de vanguardia en Amauta y en el resto de las revistas y grupos con los cuales estaba en comunicación fluida, Redes de vanguardia contribuye a desarmar de hecho las clásicas jerarquías centro-periferia, no como resultado de una reivindicación localista (“miren cuán vanguardistas somos también en América Latina”), sino como puesta en práctica de un método que lleva a entender en acto el carácter radicalmente situado, y por tanto polisémico por necesidad, de la noción de vanguardia, aquí y allá. Este ánimo subtiende todos los textos del catálogo, lo que produce una natural complementariedad que va enriqueciendo y complejizando la lectura a medida que ésta avanza: cuando se reconstruyen diversos aspectos del itinerario europeo de Mariátegui (Majluf, Artundo, Lynda Klich), sus relaciones con Pettoruti, Oliverio Girondo y Martín Fierro (Artundo), con el futurismo italiano (Klich), con los grupos mexicanos que se movían en torno del Dr. Atl, Maples Arce, Mariano Azuela o Diego Rivera (Natalia de la Rosa), con los grabadores sociales argentinos (Dolinko), o cuando se analiza el fallido descenso de José Sabogal a Buenos Aires (Roberto Amigo). Detengámonos en este episodio que ilustra como pocos lo que venimos diciendo, ya que abre una conversación dentro del catálogo que muestra en acto la certidumbre de que la definición de vanguardia, parafraseando a Amigo, “difiere en cada territorio, geográfico y social” (p. 169).

El “horrible fracaso” de la exhibición de Sabogal –son los términos que usó su coterráneo Alberto Hidalgo en carta a Mariátegui reproducida por Amigo–, es analizado como resultado de un doble desfasaje, entre arte y política y entre el medio limeño y el de Buenos Aires: “la incomprensión de su obra entre los modernos –escribe Amigo– lo arroja a los brazos de los artistas de la estética nacional, con sus discursos hispanistas y americanistas. Los primeros no comprenden el camino singular de la modernidad visual planteada por Sabogal para el medio peruano; los segundos se encierran en el contenido de las imágenes. Ninguno de los dos bandos estéticos comprende la carga política que pueden asumir esas imágenes porque el medio porteño la anula, la reduce a anécdota” (pp. 164-166). Cobra relevancia el trabajo de precisión desenvuelto por Majluf para entender el “vuelco radical” que significó el surgimiento del indigenismo en el Perú de los años veinte, para detallar los aportes de punta de Sabogal a la revista en la construcción de una “modernidad vernácula” (el amauta y el sembrador estilizados en las tapas que operan “como logotipos que concentran y resumen un programa: el del indigenismo como vanguardia”, p. 141) y para distinguir las contradicciones en los roles de sus propios diseños (actualización vanguardista del indigenismo o contención de la radicalidad gráfica vanguardista) y con las ideas indigenistas de Mariátegui (que podríamos definir, tomando una figura de Oscar Terán, como el intento de detener la temporalidad burguesa conectando un pasado mítico con un futuro utópico, mientras que buena parte del indigenismo pictórico, nuevamente según Majluf, terminaría trayendo “el pasado hasta el presente para dejarlo detenido allí”, p. 83). Todo ese análisis minucioso y matizado se vuelve aún más significativo cuando advertimos, pocas páginas más adelante, que los cuatro mil kilómetros que recorrió Sabogal para llegar a Buenos Aires modificaron hasta la ininteligibilidad aquellos atributos con los que definir el lugar de su obra en Lima, convirtiéndolo en un artista irreconocible, a años luz de cualquier idea de vanguardia. Sin embargo, la alteración de los contextos geográficos e intelectuales no produce desplazamientos de sentido sólo en el caso de la vanguardia artística, y tampoco resultan siempre en la misma dirección: tenemos un ejemplo perfectamente simétrico para el caso de la vanguardia política. Como notó Martín Bergel hace ya tiempo, el fracaso de los militantes apristas Manuel Seoane y Luis Heysen en formar células en Buenos Aires y La Plata estuvo marcado, en buena medida, por el desencanto de los peruanos ante la escasa radicalidad del medio reformista argentino sobre el que habían imaginado apoyarlas. Estas corrientes inversas de radicalidad yendo y viniendo de Lima al Río de la Plata por el camino del arte o la política, muestran a la perfección la ausencia general de centro del atributo vanguardista, un vacío del cual el catálogo es muy consciente.

Finalmente, la noción de “red” es en este libro tanto un instrumento historiográfico como una condición de posibilidad, ya que el conjunto de quienes escriben en él puede pensarse también como una trama de especialistas entusiastas del arte y la cultura latinoamericanas. Cabe esperar un futuro cercano en que esta empresa sea también estudiada así, como “red”, creando una de esas escenas en abismo que tanto cautivaban a Borges. Esta suerte de duplicación es muy significativa porque demuestra hasta qué punto “red” es una noción de época, aunque la brutal irrupción de la pandemia en medio de la cual escribo esté amenazando algunos de sus modos de funcionamiento, en particular los vinculados con los desplazamientos físicos y los viajes, creando una duda razonable acerca de cómo nuestras “redes” van a salir transformadas de este momento tan especial y preocupante. Sigamos analizando lo que ha venido ocurriendo hasta aquí, pues muchos de sus efectos sin duda continuarán. Como un resultado más de la típica reflexividad moderna que estudió Giddens, pareciera que nos fuimos haciendo conscientes de la necesidad de romper los límites provincianos (nacionales) en que tan cómodamente funcionaban nuestras historiografías a lo largo de un proceso que iba cambiando los modos y los escenarios en que desarrollamos nuestro trabajo. A medida que el fuerte impulso de internacionalización fue haciendo porosos los mundos académicos, las investigaciones realizadas en otras partes se hicieron accesibles y se crearon condiciones materiales para el armado de grupos transnacionales y proyectos colectivos, los archivos dejaron de parecer sitios remotos e inaccesibles a quien vivía lejos y la posibilidad de tender miradas abarcantes al movimiento de la cultura en América Latina dejó de tener como requisito la radicación fuera de ella, lo que permitió crear agendas de investigación interconectadas y multifocales. De ahí que la insistencia historiográfica reciente en postular la categoría de “red” no se deba entender sólo desde el punto de vista de las novedades teóricas (Latour y cía.), sino también de las transformaciones de la propia praxis intelectual y académica cuyos efectos comenzaron a verse desde más temprano. De hecho, la presencia en el catálogo de textos de Fernanda Beigel (sobre los manifiestos de Amauta) y Horacio Tarcus (sobre las relaciones de Mariátegui con Samuel Glusberg y Waldo Frank en el contexto del surgimiento de la revista Sur) pareciera querer atestiguarlo, ya que se trata de dos figuras que hace décadas vienen tendiendo redes en el pensamiento latinoamericano, pues sin duda siempre lo han pensado como tal, como una malla que puede estar más o menos tensa por épocas y cuya preservación y fortalecimiento es una parte fundamental de las labores intelectuales. Cuánto más evidente se vuelve esta conexión cuando hablamos de revistas culturales que siempre se han pensado a sí mismas como nodos de una red: hace ya veinte años Claudia Gilman escribía en su magnífico Entre la pluma y el fusil que analizar cualquier revista “implica la necesidad de desplazarse por la gigantesca red de las revistas latinoamericanas”. Cabe señalar que Gilman habla allí de las revistas de las décadas de 1960 y 1970, por la intensísima circulación de textos y debates que tuvieron entonces (sin duda fue una de esas épocas en que la “malla” estaba muy tensa). No creo que fuerce su razonamiento si lo extendiendo a todas las revistas (finalmente, los años veinte que vieron la salida de Amauta también significaron una de esas épocas de gran tensión intelectual continental).

Ahora bien, noción de época o no, los textos del libro parecen estar prevenidos sobre uno de sus rasgos más problemáticos: pese al carácter heurístico que muchos de sus promotores le asignan, la noción de “red” no puede sino cumplir una función apenas descriptiva; permite desplegar el circuito conectivo en que funciona toda cultura, pero no dice nada acerca de las relaciones que se juegan entre los diversos nodos que la componen de modo rizomático. Si tomamos una noción como la de “campo intelectual” –en auge en temporadas anteriores– se hace sencillo notar la diferencia: en este caso, la propia noción presupone una geometría muy precisa de las relaciones que se trazan entre las personas, las instituciones y las prácticas que integran el “campo”. Esta cualidad explicativa, que tiene una potencia analítica mucho mayor, aplicada en contextos institucionales débiles, como son en general los de la cultura de nuestros países, o directamente inexistentes, como sería el caso de un “campo” latinoamericano, puede llegar a generar tergiversaciones importantes. En su neutralidad descriptiva, en cambio, la noción de “red” no arrastra connotaciones valorativas, pero requiere a cambio una fuerte apuesta interpretativa: como vimos en el caso de Sabogal, de poco sirve saber cuáles eran sus contactos en Buenos Aires si no entendemos cómo se construyó la relación con cada uno de ellos y la magnitud del malentendido que atravesó a todos. Lo mismo ocurre con las relaciones entre Amauta y Martín Fierro o las revistas mexicanas: ese segundo paso interpretativo, decisivo en una historia intelectual, se realiza con sagacidad en los textos críticos del libro, al mismo tiempo que se pone a disposición una enorme cantidad de información sobre los vínculos reconstruidos (e insisto aquí sobre el valor de la sección “Redes”), los cuales permiten hacerse nuevas preguntas, imaginar nuevas indagaciones y multiplicar las hipótesis.

Para lograr todo esto, Redes de vanguardia capitaliza una conjunción afortunada de novedades contingentes: en primerísimo lugar, la consolidación de un campo sofisticado de estudios históricos del arte en América Latina, de la que las editoras y colaboradores son figuras prominentes; en segundo lugar, los avances de los estudios de historia del libro y la edición que han favorecido, como ya mencionamos, esta suerte de impronta materialista en la historia cultural; y en tercer lugar, aunque de no menor importancia, por supuesto, el afianzamiento de las perspectivas eruditas en los estudios mariateguianos que, sin eliminar la necesaria carga política –y por tanto, la fuerte inversión ideológica de quien ingresa a ese mundo fascinante–, hace ya tiempo que vienen permitiendo aproximaciones secularizadas (podríamos decir, por tanto, críticas a esa figura clave de la vida intelectual latinoamericana). Redes de vanguardia ha sido posible por todo esto, al tiempo que realiza nuevos y enriquecedores pasos en cada uno de esos frentes.

Redes de vanguardia. Amauta y América Latina, 1926-1930, Beverly Adams y Natalia Majluf, editoras. Blanton Museum of Art, Museo de Arte de Lima y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Austin, Lima y Madrid, 2019.

16.08.2020