Con el fallecimiento de Mario Vargas Llosa se cierra la trayectoria más sostenida de un autor peruano, si por ello entendemos el periodo de actividad, así como el esfuerzo por complejizar con cada entrega su relación con el Perú. Nadie puede negar que sin su literatura no solo sería imposible entender la novelística nacional del siglo XX, sino que además resultaría reductor interrogar la historia y sociedad nacionales, junto con la violencia y el absurdo que les son propios. Al mismo tiempo, las décadas de predominio en la escena literaria que culminan con su desaparición pautaron, cuando no impusieron, maneras de acercarse a la literatura. En los últimos años, para muchos, Mario Vargas Llosa se convirtió en un referente obligado si uno quería abrirse un espacio en la escena nacional y latinoamericana. Lo cual generó un doble efecto que no se debe tanto a él como al lugar que ocupaba: por un lado, se asentaba cada vez más su ascendiente, mientras que por el otro se relegaba otras propuestas por no coincidir en la línea realista del autor, ni con su línea ideológica. Así, el riesgo, la originalidad, junto con la innegable vocación por representar el Perú en la literatura deben ser entendidos en el marco de una trayectoria que, por su singularidad e influencia, determinó y pautó gran parte del siglo pasado y lo que va de éste.

Desde la primera hasta la última de sus novelas, el Perú aparece como espacio privilegiado que va de Miraflores hasta Piura, pasando por la selva amazónica, sin olvidar los Andes. De todos nuestros novelistas, es quien más se ha preocupado por representar el espacio nacional en toda su heterogeneidad, sin que esto necesariamente signifique equilibrio. Ya Jorge Cornejo Polar, en “Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrantes en el Perú moderno” (1996) escribió acerca de la problemática mirada que posaba sobre lo andino, así como su marcado sesgo ideológico. Otro tanto se puede decir de su acercamiento al espacio selvático, sin que esto signifique que nos alineemos con la convención según la cual el autor no supo entender el Perú profundo y/o el de abajo. No solo porque se trata de un argumento vacío, sino también porque en su representación del lumpen y el proletariado, así como de los migrantes en Lima en sus primeras novelas, Mario Vargas Llosa se mostró sensible a las tensiones sociales y culturales. Pienso en Bonifacia, de La casa verde, la indígena que se transforma sucesivamente en religiosa y prostituta, cuyo destino literario imbrica la explotación capitalista y el desprecio cultural con el abuso hacia las mujeres. Muy pocos personajes en la novelística peruana han subrayado la complejidad colonial y sistemática de nuestra sociedad. No ocurre lo mismo con las novelas que siguen a Pantaleón y las visitadoras, donde lo no urbano es poco menos que sinónimo de barbarie y subdesarrollo. En resumidas cuentas, la vocación por abarcar el Perú nos brinda un retrato en movimiento, siempre dinámico y que, con cada nueva entrega, se decanta por una visión cada vez menos inquieta por lo heterogéneo, progresivamente instalado en la caricatura, los prejuicios, una versión nacional de la diada civilización-barbarie que tanto marcó las letras latinoamericanas.

Acudo a los libros que tengo de él y abro una de sus novelas:

Vine a Firenze para olvidarme por un tiempo del Perú y de los peruanos y he aquí que el malhadado país me salió al encuentro esta mañana de la manera más inesperada. Había visitado la reconstruida casa de Dante, la iglesita de San Martino del Vescovo y la callejuela donde la leyenda dice que aquél vio por primera vez a Beatrice, cuando, en el pasaje de Santa Margherita, una vitrina me paró en seco: arcos, flechas, un remo labrado, un cántaro con dibujos geométricos y un maniquí embutido en una cushma de algodón silvestre. Pero fueron tres o cuatro fotografías las que me devolvieron, de golpe, el sabor de la selva peruana. Los anchos ríos, los corpulentos árboles, las frágiles canoas, las endebles cabañas sobre pilotes y los almácigos de hombres y mujeres, semidesnudos y pintarrajeados, contemplándome fijamente desde sus cartulinas brillantes.Naturalmente, entré. Con un extraño cosquilleo y el presentimiento de estar haciendo una estupidez, arriesgándome por una curiosidad trivial a frustrar de algún modo el proyecto tan bien planeado y ejecutado hasta ahora —leer a Dante y Machiavelli y ver pintura renacentista durante un par de meses, en irreductible soledad—, a provocar una de esas discretas hecatombes que, de tanto en tanto, ponen mi vida de cabeza. Pero, naturalmente, entré (íncipit de El hablador).

El comienzo de El hablador —una de las ficciones peor leídas de Vargas Llosa, junto con Historia de Mayta— escenifica ficcionalmente la tensión que pautará el rumbo de su novelística y que, a mi parecer, se afirma tras las elecciones presidenciales del noventa. Para ese entonces, ya cerrado lo que cierta crítica denomina el primer ciclo de su obra, se había adentrado en latitudes como Brasil, iniciando los derroteros globales. Sin embargo, incluso si sus ficciones se abren a espacios como Francia, República Dominicana, Inglaterra, Japón y tantos otros, siempre aparece el Perú, sea en filigrana o como contrapunto. En la secuencia previa, no es tan significativo el azar de haberse cruzado con lo selvático en plena Florencia, sino lo que detona en la voz narrativa. Poco importan la distancia y la necesidad de olvidar cuando al escritor, quien reúne palabras para convertirlas en signos y metáforas, gracias a ese anecdótico encuentro, desencadena la máquina de contar. Se trata de algo que sobrepasa su voluntad y razón, puesto que es más corpóreo (“sabor”) y visceral, una forma de fatalidad.

Precisamente, gracias a esa fatalidad, nosotros los lectores tenemos novelas como El hablador. De hecho, inicialmente, inquirir en la realidad peruana mediante la ficción, entregarle una cualidad literaria, no lo llevó a la explicación ni a la tesis sino a resaltar las contradicciones, cada una de las paradojas del fenómeno. De ahí el carácter inquisitivo y a la vez perplejo de la famosa frase “¿en qué momento se jodió el Perú?” Ahora bien, cuando pienso en el periodo que abarca, la densidad y riqueza de la narrativa de Vargas Llosa plantea numerosos reparos al lector que soy. Siento que, desde los noventa, en sus últimas ficciones dedicadas al Perú se le escapa esa vocación de absoluto, así como la necesidad de convertirse en intérprete de una realidad inaprensible. Por el contrario, varias de sus ficciones se desarrollan en espacios de consumo burgués —las novelas eróticas, Travesuras de la niña mala— que pueden resultar interesantes, pero carecen del vuelo de otros territorios como los colegios militares o los prostíbulos. Además, pierden el panorama social en favor de destinos individuales que caen, lentamente, con cada entrega, en una forma de caricatura. Pienso en personajes como Paul Gauguin o Roger Casement, los cuales carecen de relieve, son monigotes movilizados por apetitos y convicciones que resultan inverosímiles por predecibles. Finalmente, está lo otro, el progresivo desfase con el Perú del nuevo milenio, muy flagrante en libros como El héroe discreto, novela ambientada en nuestros tiempos. En lo personal, tras haber vivido en carne propia el neoliberalismo fujimorista y las nuevas formas de violencia que este instauró, la lectura de dicha novela me mostró a un autor miope para entender la corrupción, la informalidad, los nuevos tejidos sociales que, de un modo o de otro, son consecuencia de la crisis del estado.

Otra manera de pensar en la peruanidad de Mario Vargas Llosa es por contraste, como cuando reflexiona acerca de José María Arguedas (1911-1969) y su literatura. Leyendo al autor de Agua, Vargas Llosa deja ver lo que él entiende por crear literatura en sociedades como las latinoamericanas. En La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo (1999), define de la siguiente manera la literatura de dicha corriente: “novelas y poemas escritos […] que carecen con frecuencia de lo imprescindible en una obra de arte: la vida propia, que surge de la riqueza de expresión y la pericia técnica” (931). Así, lo “imprescindible” en la literatura valorizada por Vargas Llosa no es el tema ni la sensibilidad, menos aún las inquietudes ideológicas, sino la riqueza y el artificio verbales. Desde luego, al plantearlo de esa manera el autor se alinea con el estructuralismo encarnado por intelectuales como Roland Barthes, una corriente que sería determinante durante una gran parte del siglo XX, lo cual dice más de su época que de una objetiva manera de medir la cualidad y el riesgo estéticos. Quiero decir que la falta de conciencia técnica en Kleist, Cervantes o Tolstoi, sin contar al mismo Arguedas, no los hace menos escritores. De hecho, me resulta muy difícil desentrañar una novela como Los ríos profundos: tal es la densidad de significantes que recela. Lo importante, como fuera, es resaltar que, por su ascendiente, el énfasis en la técnica de Vargas Llosa fue determinante en autores más jóvenes como Alonso Cueto, Guillermo Niño de Guzmán o Jorge Valenzuela.

Al fetichizar la técnica literaria como criterio objetivo para estimar lo literario, Vargas Llosa opera una ecuación de hondas significaciones y cuyas secuelas aún vivimos en el ámbito hispanoamericano. En el periodo de internacionalización de la novelística del boom, cuando sus miembros no se reconocían en las generaciones previas de supuesto telurismo, escritores como García Márquez, Fuentes y Vargas Llosa acudieron a James Joyce, Ernest Hemingway y William Faulkner como padres adoptivos. De ellos aprendieron las cronologías abigarradas, los juegos con los puntos de vista, los datos escondidos, la complejidad de verbalizar lo subjetivo, así como también la voluntad de inventar geografías para mejor literalizar lo “real”. De este modo, desde la periferia, conscientes del poco capital simbólico de sus literaturas, valorizaron la sincronía con la vanguardia de otras latitudes con mayor capital. En otros términos, los autores del boom estuvieron convencidos de que poco importaba haber nacido en Perú, Colombia o México cuando el escritor elegía insertar sus exploraciones estéticas en una red más vasta. Así, la modernidad estética precedía a la política y social, como si escribir y publicar literatura a escala “internacional” no hiciera más que anticipar lo que la revolución efectuaría en otros ámbitos.

Desde luego, ¿basta escribir como los escritores de los centros para ser moderno? Tema espinoso; más aún, tras varias décadas, cuando ni la revolución política ni la sincronía vanguardista parecen de actualidad. Creo que el problema no son los libros de Mario Vargas Llosa, ni su ideario moderno sustentado en la técnica, sino la obtusa recepción que entre los escritores posteriores tuvieron ambos. Los autores peruanos y latinoamericanos de generaciones posteriores no captaron que el énfasis en la técnica suponía asumir el lenguaje como un campo de exploraciones y riesgos. Por el contrario, como sucede con ciertas formas de pensamiento mágico, creyeron que asumir una actitud sincrónica significaba instantáneamente ser un buen autor y estar a la hora. Eso explica que autores como Jorge Volpi, Juan Gabriel Vásquez, Leonardo Valencia y tantos otros plantearan una literatura colonial, puramente imitativa de la publicada en Europa o los Estados Unidos, ficciones con vocación cosmopolita, pero con alcances provincianos. De la utopía arcaica al arcaísmo de la técnica: la paradoja plantea una tensión constitutiva muy propia de nuestras letras. Felizmente, autores como Ricardo Piglia, Juan José Saer y Roberto Bolaño sentaron líneas alternativas a las de Vargas Llosa, igual de atentas a la modernidad, pero con la conciencia de que un escritor debe ser genuino, despercudirse del lastre colonial y recrear sin concesiones y con irreverencia su realidad.

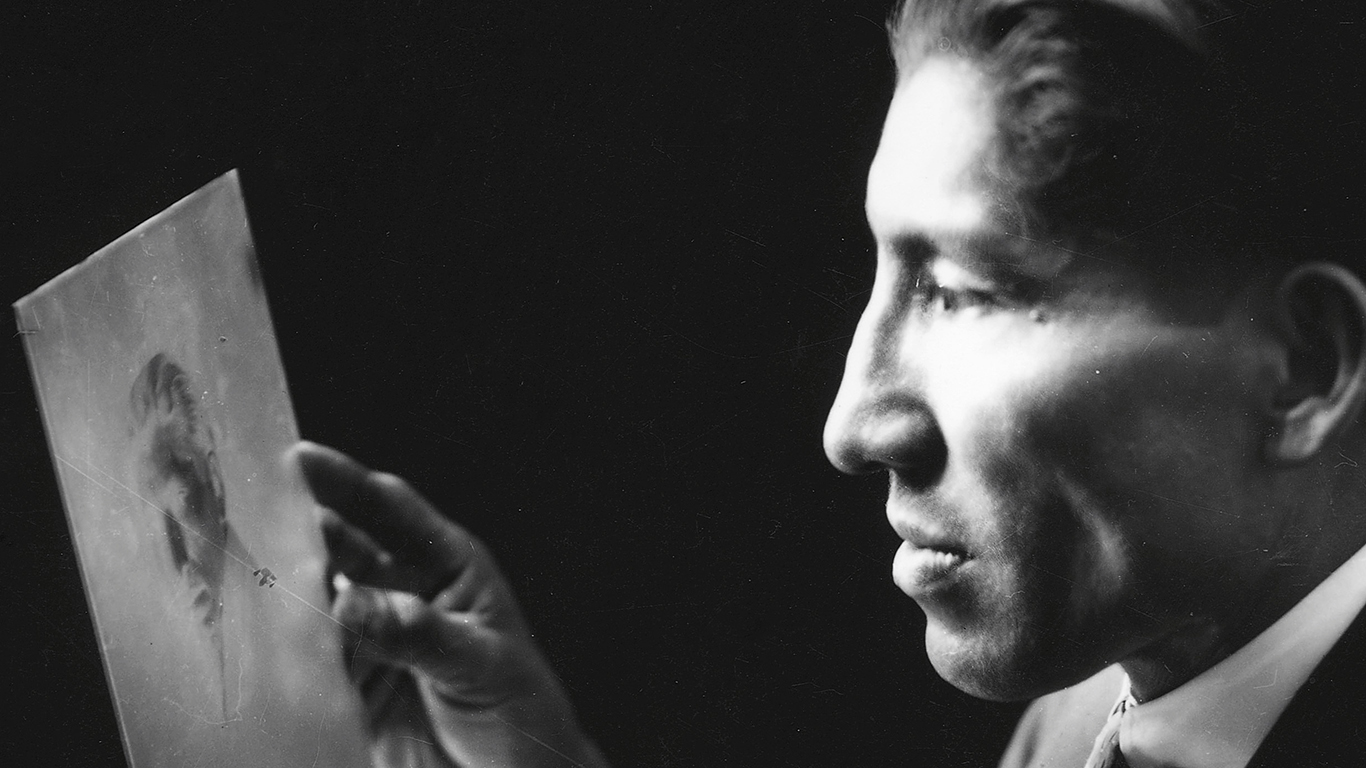

Vargas Llosa recibió el Nobel hace poco más de diez años. En dicha ocasión, formuló la famosa y lapidaria frase “yo soy el Perú”. Y razón no le faltaba pues cada vez que un lector abre un libro suyo regresa al país, esa tierra de paradojas y contradicciones que, para quienes vivimos en el exilio, ya es más un recuerdo que una realidad. Pero hay algo más en esa frase que siempre me ha llamado la atención. Incluso en su exaltada declaración de peruanidad, Mario Vargas Llosa no deja de aludir, aunque sea tangencialmente, a Gustave Flaubert. Porque se le atribuye al francés la frase “Madame Bovary soy yo”. Verídica o no, lo que cuenta es que esa frase se ha integrado a la lectura del libro, como si no se pudiera leer la historia de Emma sin percibir, entre líneas, la de Gustave. Otro tanto debería ocurrir con la literatura de Vargas Llosa, cuya frase resuena con la de Flaubert; es decir, apuntan a leer sus libros y encontrar en ellos —desperdigados, aunque con cierta coherencia— elementos biográficos del autor. El mismo Vargas Llosa lo afirma cuando señala en el prólogo que a los sesenta años escribe para su primera novela, La ciudad y los perros: “Para inventar su historia, debí primero ser, de niño, algo de Alberto y del Jaguar, del serrano Cava y del Esclavo, cadete del Colegio Militar Leoncio Prado, miraflorino del Barrio Alegre y vecino de La Perla, en el Callao”. La vida hecha literatura; las mentiras detrás de la verdad.

Cuando Vargas Llosa declara que él es el Perú, se me hace que sus palabras se pueden interpretar como algo más que la provocación frente a un país con el que nunca hizo las paces. Mario Vargas Llosa nos está dando una señal, una pista, un signo para entender su literatura. El Perú es él porque las experiencias que vivió de niño y joven son las que lo marcaron para siempre como artista. El escritor adulto puede reivindicar su cosmopolitismo, incluso su universalidad, pero en el fondo ésas son máscaras de su rostro de peruano, adquirido en sus primeros años. El ser peruano como una fatalidad y a la vez como una elección; el ser peruano como un regreso a la infancia y la adolescencia (el prostíbulo piurano, el colegio Leoncio Prado, la universidad San Marcos, el barrio miraflorino, el centro de Lima), mediante la literatura que el hombre escribe a lo largo de las décadas. Lo fantástico en el caso de Vargas Llosa es que al “convertirse en el Perú” no subraya un localismo, ni siquiera un nacionalismo, sino que, como Flaubert, constituye un código para entender al ser humano, sea cual sea su nacionalidad, pero en registro peruano. Muy pocos autores peruanos han conseguido eso y Vargas Llosa es uno de ellos. Ahora los lectores podemos identificar, por ejemplo, en Santiago Zavala no sólo el drama de una dictadura peruana o latinoamericana, sino también al individuo hecho de renuncias, que acaso seamos todos, aquí en Francia o allá en Perú.

En un periodo como el actual, de flujos de información antes que de conocimiento, la desaparición de Mario Vargas Llosa sella el ocaso de la novela total. Los escritores hispanoamericanos actuales apuestan por proyectos menos “ambiciosos” y sistemáticos. Antes bien, ellos valoran lo fractal (Volpi), lo biográfico (Cercas, Sosa Villalda) y metaliterario (Bellatín, Vila Matas), sin descuidar los cruces con otras formas letradas y géneros como la historia y el ensayo o la crónica (Iwasaki, Guerriero), así como la brevedad como manera de acercarse a la realidad y, con ella, al lector (Aira, Blanco Calderón). El resultado es una producción proliferante, que crece y multiplica los posibles, sin necesariamente apoyar(se) en la capacidad de la literatura para constituir fantasías transitivas y en tensión con lo real. En este marco, pese a los cambios de paradigma, la literatura de Vargas Llosa seguirá presente como un acabado ejemplo de riesgo estético y afán rebelde, en un proceso en que se cruzan la adaptación al mercado y la institucionalización de la figura del autor. Muchos harán de ella un monumento, otros un souvenir, cuando no una reliquia de la que es necesario deshacerse. Con todo, hoy me parece que todas estas líneas actuales, de un modo o de otro ya habían sido trazadas por Mario Vargas Llosa, lo cual muestra lo versátil y ecléctico de su trabajo. Sin olvidar, desde luego, el afán renovador de quien con treinta años declaraba que la literatura es fuego. Y vaya que lo era cuando lo empujaba sin descanso, en ocasiones contra sí mismo, a interrogar la incitante y siempre ardua realidad peruana. Ese fuego no se extingue sino que toca asumirlo para mejor expandir lo único que cuenta, la revolución, el desencanto, la melancolía como forma de estar en el mundo. Sobre todo, cuando se viene de los tristes tropiques, las banana republics o los mercados emergentes, cualquiera sea el término con los que la violencia global nos relega a la insignificancia. Porque ser modernos no debería empujarnos a ser neoliberales, menos aún en la literatura.

11.05.2025