Siete secciones y más de setecientas páginas componen Minimosca, la tercera novela de Gustavo Faverón. Compleja en su estructura, versátil en registros estilísticos y estimulante en su propuesta, esta vasta ficción resuelve el caos aparente de sus varias tramas en la forma última de un orden tejido a partir de un núcleo argumental: la relación sentimental e intelectual entre Mónica Buchenwald y Arturo Acchara, registrada en un manuscrito cuyos lectores o posibles autores son también personajes de la novela. A la larga, de un modo u otro, todos los hilos del relato se vinculan con la pareja formada por Mónica, la nieta ficcional de César Vallejo, y Arturo, el poeta boxeador a quien inspira desde niño la obra del autor de Trilce. Diestramente, la telaraña de la escritura envuelve lo que a primera vista parece una serie de crímenes abominables, amores desdichados, biografías apócrifas y actos de justicia o venganza.

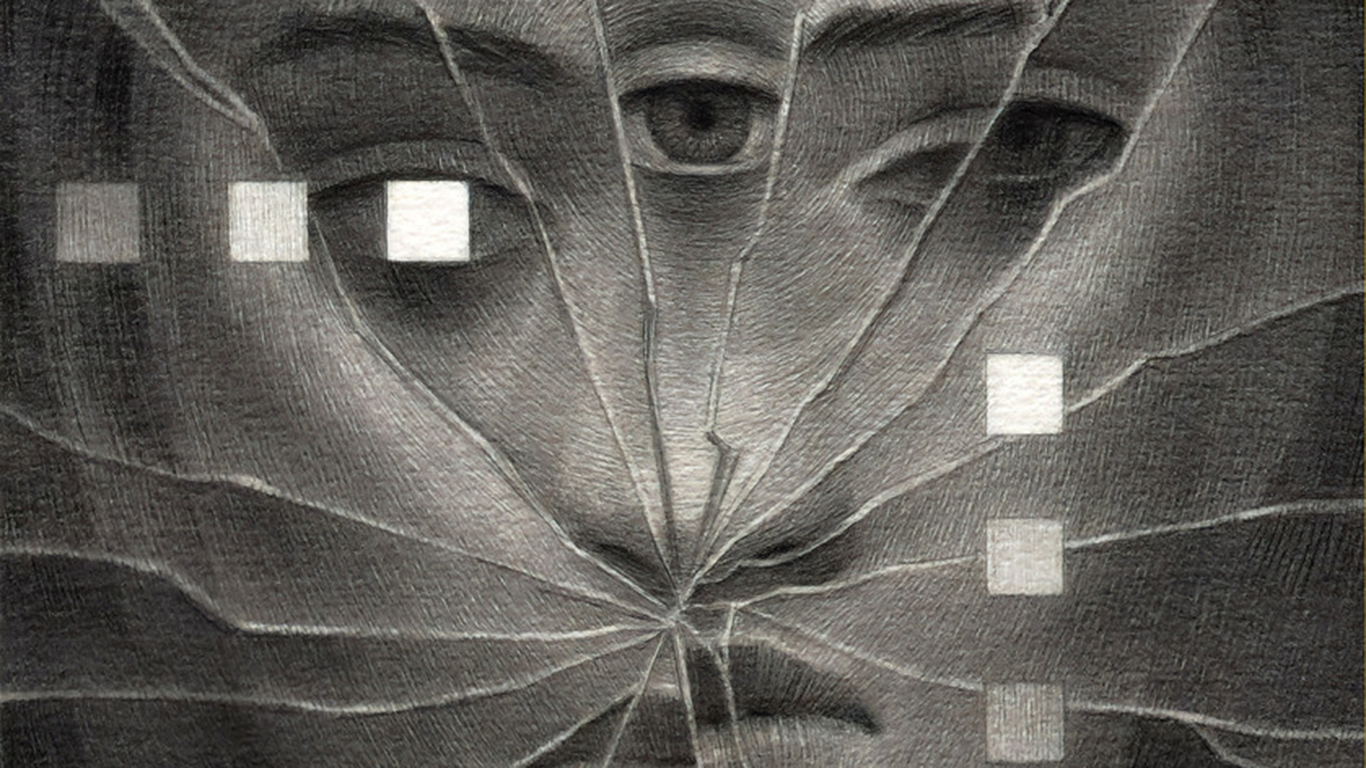

En conjunto, los múltiples relatos entrelazados de Minimosca exploran el arte de narrar (y el arte en general), el problema del mal, la crisis de la filiación, los dilemas de la autoría y las encrucijadas de la identidad personal. Esas exploraciones son, en el estricto sentido de la palabra, experimentales. Equidistante del realismo y de la literatura fantástica, Minimosca recurre a una lógica alucinatoria que descompone y recompone la imagen tanto de la vanguardia artística como de los movimientos –el nazismo, el comunismo—que pretendieron transformar las sociedades y la idea misma de lo humano en el siglo XX.

Un novelista amnésico, una púber transgénero, un poeta boxeador, una joven atormentada y esquizoide, dos pintores estadounidenses que se casaron con la misma mujer y tuvieron la misma hija, una guionista argentina cuya creación se desliza de un mundo a otro y un cineasta enloquecido –este último, el protagonista de Vivir abajo, la novela que precede a Minimosca– son parte del abundante reparto del libro, en el cual tienen también cabida versiones alteradas (o alternativas) de figuras centrales del arte moderno. La creación y el horror marcan a esa galería de seres en crisis.

Drama macabro de genealogías retorcidas y generaciones en conflicto, Minimosca es un texto a la vez exuberante y minuciosamente organizado: el lenguaje — rico en registros y texturas– provoca un efecto de desmesura y expansión, pero en la intrincada relojería del relato no hay, a la larga, ninguna pieza suelta. Si bien la agudeza y el ingenio destellan en la novela de Faverón, al mismo tiempo animan a la novela una energía visceral y un temple melancólico: el brillo del estilo no impide vislumbrar la oscuridad abismal del mundo representado. En último análisis, el texto de Faverón es apocalíptico y agónico, lo cual explica por qué en él el humor –que no falta—es casi siempre negro. Como otra novela de los tiempos finales –2666, de Roberto Bolaño—, Minimosca explora imaginativamente los modos en que la creación artística invoca las pulsiones básicas del sexo y la muerte.

¿Quién escribe?

El título de la novela alude a uno de sus personajes: el poeta y boxeador peruano Arturo Acchara o Arturo Valladares, sobreviviente de una masacre e hijo de un individuo que “se hizo delincuente por necesidad, pero después este delincuente comenzó a matar sin necesidad” (124). La cita anterior procede de un manuscrito encontrado en un tacho de basura. Dado que el manuscrito está hecho pedazos, quien lo encuentra –un editor radicado en un pueblo minúsculo en Utah—se ve en la necesidad de “reconstruir los fragmentos como si fueran un rompecabezas” (101). Como en Don Quijote, donde el narrador es el ávido lector de un relato escrito por Cide Hamete Benengeli, la ficción se nos presenta a través de la mediación de una lectura. Como en el Quijote, la clave es paródica, pero la parodia no es cómica, aunque en no pocos pasajes se percibe un humor gélido y fúnebre, similar al de la trilogía formada por Molloy, El innombrable y Malone muere, de Samuel Beckett. Parodiar es una manera de citar y parafrasear, que son dos operaciones textuales a las cuales Faverón se entrega en Minimosca con la misma erudición a la vez exacta y lúdica que distingue a su libro anterior, el excelente ensayo El orden del Aleph.

¿A quién se debe la autoría de ese manuscrito roto? ¿Acaso a El Amnésico, el escritor que en la primera sección de Minimosca recupera su memoria (pero no su familia) al convertirse en espectador de los videos de su pasado? ¿O a Mónica Buchenwald, cuya estremecedora historia familiar está tan plagada de horrores y sorpresas como la del propio Arturo? ¿O tal vez a Raymunda Walsh, residente temporal en el pueblo boliviano de La Higuera (que un holocausto transformará en La Hoguera)? La ambigüedad y el misterio envuelven esas preguntas, precisamente porque tanto el problema de la autoría como su homólogo biológico, la paternidad, son cuestiones capitales en Minimosca. También ambiguas y misteriosas son las circunstancias de quienes, al interior de la ficción, están involucrados con ese manuscrito y con sus personajes.

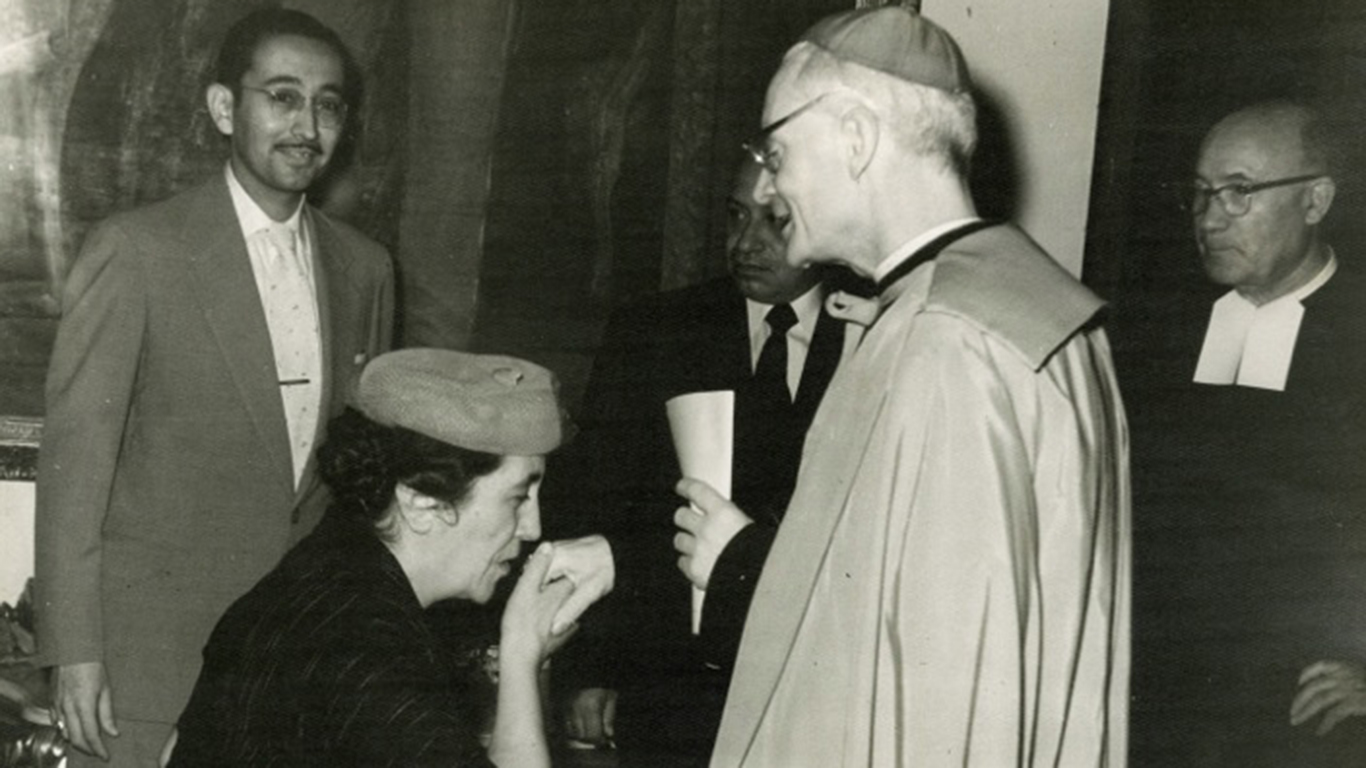

A lo largo de Minimosca, son varias las figuras autoriales. No solo las ya mencionadas, que son estrictamente ficcionales. “Nota de los autores” se titula el párrafo aclaratorio que parece preceder la ficción, pero es ya parte de esta. El plural en “autores” es delator. Esa nota advierte que a los autores y artistas “históricos o públicos” incorporados al reparto de la novela “les hemos atribuido hechos inventados” (9). El más notable entre todos ellos es César Vallejo, cuya presencia en Minimosca se da a través de la crónica de sus años parisinos –tan apócrifa como fascinante—y por el efecto que la obra y la persona del poeta tienen en dos personajes cruciales, el poeta boxeador y Mónica Buchenwald. Otros autores y artistas (entre ellos, Stephen King, Allen Ginsberg, Marcel Duchamp, Martín Adán, Washington Delgado, Luis Loayza, Nathaniel Hawthorne y Herman Melville) aparecen también, intervenidos y transformados por la imaginación del novelista, en las páginas de Minimosca, pero es Vallejo quien ocupa un lugar de privilegio: en los ámbitos de la creación y la procreación, del arte y la vida, el poeta cifra preocupaciones centrales de la novela de Faverón. Así, en un pasaje emblemático, Mónica –hija abandonada por su madre, a su vez hija póstuma de Vallejo— disipa los límites entre su propia conciencia y la del poeta: “Después pensó en su madre, Esmée. Después pensó en su abuelo, César Vallejo. Pensó en la perversidad y en el odio y en la tristeza y pensó en la manera en que crece el dolor en todo el mundo, a treinta segundos por segundo, paso a paso, y pensó que la naturaleza del dolor era el dolor dos veces, y la condición del martirio, carnívora, voraz, era el dolor dos veces” (681). Las palabras en discurso indirecto son, a la vez, del personaje, del narrador y de Vallejo mismo, pues la reflexión de la descendiente del poeta reproduce en prosa parte de “Los nueve monstruos”, el poema que obsesiona al vate y pugilista Arturo Valladares. Además, los versos invocados resaltan uno de los motivos principales de Minimosca: el del doble. En efecto, dobles y doblajes (tanto de personajes como de planos de ficción) se prodigan en el curso y la estructura de la novela, que interroga a través de ellos los temas de la identidad y la índole de lo real.

Procreación y creación

En Minimosca, la paternidad y la autoría están imbricados con el tema de la masculinidad, cuyas formas tóxicas y aberrantes se manifiestan en ciertos especímenes de la maldad, como Hugo Lino Acchara y Alberto — los padres depredadores de Arturo y Mónica, respectivamente–, el abyecto videasta ciego y traficante de personas Atticus Johnson, el esposo feminicida André Carlson o El Tuerto, ex torturador en la Argentina de la dictadura de Videla y luego asesino serial de niños en Bolivia. “Tu padre era un monstruo, como el padre de Arturo, me dice el Policía Asmático” (133), declara Mónica Buchenwald en la casi vacía mansión limeña donde alguna vez vivieron sus padres.

El incesto y el parricidio, esas dos violaciones básicas de la ley social que Freud discute en Totem y tabú, suelen envenenar las relaciones familiares en Minimosca. De ahí las múltiples referencias en la novela de Faverón a Juan Rulfo, quien les da un tratamiento a la vez trágico y mítico en Pedro Páramo. Con buena parte de lo mejor que ha producido la literatura latinoamericana se da cita Minimosca, de un modo en el que la apropiación imaginativa e irreverente no excluye la admiración y el homenaje.

De todas maneras, sería erróneo afirmar que en Minimosca todos los padres son letales. De hecho, varios de ellos –el Amnésico, Washington, Richard Diekenborn y Angus White— viven obligados a existir en estado de duelo por la familia perdida. Son poetas, novelistas o pintores: su estado es parecido al de una paradójica orfandad. En otros personajes, la condición paterna es ambivalente. Es el caso de un conocido de los lectores de Vivir abajo, la novela anterior de Faverón: George Bennett, pareja de Raymunda Walsh y figura paterna del hijo de esta con un perverso coronel chileno. George, verdugo del coronel, provoca con una cruel confesión la muerte del niño que lo considera su padre. Por otra parte, si bien César Vallejo está en otra categoría que Hugo Lino Acchara, hay turbadores vasos comunicantes entre ambos. Una escultura que representa al conde Ugolino, el padre forzado al canibalismo que Dante sitúa en su Infierno, le revela a Vallejo un rostro idéntico al suyo: Hugo Lino—Ugolino—Vallejo. La serie, compuesta de nombres e imágenes, señala una enigmática similitud.

En todo caso, la novela no admite que haya autoría inocente. Eso lo sugiere la frase “autor implicado”, que en la novela reemplaza a la de “autor implícito”. A partir de esa noción escribe Faverón unas páginas que conjugan, con felicidad, la invención excéntrica y el vuelo crítico. Espectro que sustituye a la persona de carne y hueso, el “autor implicado” existe en el universo alternativo de los signos: “El autor implicado, dice George, no es una persona real y no escribe el libro ¿Y entonces qué es?, dice Raymunda. Se quita la laringe. Es una entidad, dice George. Se quita el corazón. Es una especie de monstruo ¿Un monstruo como nosotros?, pregunta Raymunda” (456).

Uno de esos monstruos textuales es la Esmée Maisse que firma Nuevos caminos hacia la belleza del infierno: Las otras artes americanas underground. En ese libro encuentra el pintor Richard Diekenborn unas entrevistas apócrifas en las que se le atribuye ser el gestor del movimiento El Pánico, que sería “una teoría sobre el mundo sobrepuesta al mundo, que no lo modifica, pero, sin modificarlo, lo hace más terrible, porque una cosa es el horror del mundo y otra es creer que el horror está articulado, tiene forma y sigue reglas” (231). La cita refracta, como un espejo deformante, la índole misma de Minimosca, pues en ella la abyección y el espanto cobran forma y poseen una lógica propia. Mas aún, es muy posible que el libro de esa Esmée sea una incursión de otro mundo –alternativo y paralelo—en el mundo donde Diekenborn lee los pronunciamientos de su doble. El Borges (o, mejor dicho, los Borges) de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” inspira estos espejos y espejismos, que en Minimosca son mucho más que juegos verbales, pues ilustran una visión coherente sobre la manera en que las ficciones y las narraciones son parte constitutiva de la realidad. En otro pasaje de la novela, se lee que un avatar vampírico de Herman Melville ha visto el mundo con “una sinrazón lúcida a la que él, cuando habla en voz alta sobre el tema, llama horrorosa e infinita” (317).

¿Qué reglas sustentan esa “sinrazón lúcida”, que no parece ser otra que la de la imaginación y la conciencia literarias? Minimosca contesta a través de las voces de sus varios narradores en primera persona o del narrador impersonal, pero la respuesta más persuasiva radica en la composición misma del libro: las relaciones de causa-efecto, el principio de no contradicción o el espacio y el tiempo (esas “intuiciones puras”, según Kant) son radicalmente cuestionados en la ficción. Así, los vínculos causales o el principio de no contradicción importan mucho menos que las coincidencias necesarias y las duplicaciones: sin ellas, por dar un ejemplo de muchos, el pintor Angus White no habría podido descubrir que la madre de Mónica y la esposa de él (aunque tuvieron nombres distintos y experiencias diferentes) son la misma (y, a la vez, otra) persona. Además, el tiempo en Minimosca no es lineal ni singular y el espacio no es constante en su extensión, lo cual permite extraños bucles y cortocircuitos temporales a la vez que hace posibles travesías a pie por distancias asombrosas. En un pasaje se lee: “Un caracol trepa por el vidrio de una ventana por la que acaba de bajar, de modo que su rastro está delante de él, como si su pasado fuera su porvenir” (413). Esa imagen es el emblema de una de las varias configuraciones que el espacio y el tiempo –múltiples, elásticos—toman dentro del universo plural de la ficción.

Las identidades y los cuerpos

Lo grotesco, en sus formas cómicas o dramáticas, marca numerosas situaciones y descripciones en Minimosca: unión de los extremos y forma hiperbólica de lo extraño, es el régimen de estilo dominante en la novela de Faverón. El retrato del cuerpo irreconocible que Mónica Buchenwald identifica como perteneciente a Arturo Achara o Valladares ilustra con maestría este rasgo de la escritura. Un año después de sufrir quemaduras de tercer grado, el paciente no lleva vendas ni está en coma. Al verlo, Mónica tiene la impresión de que su cuerpo “se asemeja al de una mosca o al cuerpo de un hombre-mosca” (198), y luego ese símil se prolonga en un párrafo excepcionalmente gráfico donde se funden la observación empírica con la visión poética: “Es un laberinto carbónico, eso es cierto, con sus pulvillos peludos de mosca incendiada y sus palpos pelados de mosca minusválida y el probóscide de mosca disecada sobre el labelo de mosca siniestrada y si al menos tuviera, sobre el balancín de mosca momificada, o junto al halterio de mosca muerta en vida, unas alas de mosca que le permitieran salir volando del hospital como una mosca, te daría menos pena pero no menos ternura, ¿no es cierto?” (198).

Cientos de páginas después, una revelación sorprendente refutará la identificación hecha por Mónica. En Minimosca, hay vuelcos de la trama no menos pasmosos que los empleados por Charles Dickens y Wilkie Collins (o su afiebrado epígono, el Pedro Camacho de La tía Julia y el escribidor). Sirven para anudar lo que parecía desatado y también para mostrar que no hay identidad singular y única: en la novela de Faverón, todo se desdobla y multiplica.

Paradójicamente, los vertiginosos desdoblamientos y duplicaciones no anulan –sino que, por el contrario, refuerzan—el sentimiento de soledad y vacío, de intemperie emocional, que impregna a Minimosca. La proliferación de aventuras y personajes hace de la novela un relato de relatos; el relieve y densidad del lenguaje, que no desciende al ripio ni al lugar común, es admirable. Pese a ello, la visión de Minimosca no es la de un terreno fértil, sino la de un estado terminal y estéril. La vanguardia artística y la revolución social –esas dos expresiones del impulso radical, la ruptura con lo establecido y el principio de lo nuevo— son referencias constantes y recurrentes en la novela, pero no son ya fuente de proyectos colectivos y creaciones transformadoras, sino espectros de un tiempo solo recuperable a través de una ficción donde se encuentran la nostalgia, la memoria, la ironía y el delirio. La modernidad ha muerto y ronda, fantasmal, a sus descendientes.

Imaginativa, inteligente y provocadora, Minimosca interpela a sus lectores y los involucra en la experiencia de explorar la necesidad –intelectual, estética, moral—de construir ficciones e inventar mundos. La tercera y más lograda novela de Gustavo Faverón se nos ofrece como una intrincada travesía textual que recompensa con creces a quienes se atreven a recorrerla.

Gustavo Faverón Patriau, Minimosca. Lima: Peisa, 2025.

02.02.2025