1.

Las siguientes reflexiones ofrecen una lectura crítica de las intervenciones recientes de Alberto Vergara en el debate público. No buscamos simplemente preguntar qué dice -cosa relativamente sencilla de determinar, dada la claridad de sus textos- sino qué anima lo que dice y hacia dónde apunta en términos ideológicos. Nuestras respuestas parten de la lectura de un reciente ensayo suyo sobre la pandemia. Sin embargo, intentamos mirar más allá, con el fin de articular los nudos problemáticos de fondo.

En particular, queremos indagar qué significa la “república” en el actual contexto ad-portas del bicentenario. Hoy en día, más de un autor apela a esta categoría, por lo que el término recorre todo el espectro ideológico peruano. Aquí nos concentraremos en Vergara y su particular uso del término, dado que es el principal animador de este “giro republicano” que viene tomando presencia localmente, aunque su historia se remonta a los trabajos de Carmen McEvoy de fines de los noventa. Intentaremos avanzar una crítica interna de su concepción republicana, en vez de solo criticar su posición desde la nuestra. Nuestros propios sesgos saldrán a relucir en el camino, pero buscamos mantenernos próximos a las categorías empleadas por el autor y mostrar que otros usos de la república tienen implicancias más radicales que las que nos presenta. En breve, sostenemos que ser republicano implica una posición mucho menos moderada y centrista que la promovida por Vergara.

Empecemos por la actual coyuntura, con una de las imágenes iniciales del último texto de Vergara, donde se diagnostica a la región en conjunto. El autor afirma que en América Latina “se deja a los pobres una salud, seguridad y educación pública de pésima calidad, mientras los ricos y las clases medias pagan por esos servicios. Con un pacto de ese estilo, no había forma de actuar como Alemania, Corea del Sur o Singapur” (cursivas añadidas). El punto de partida es constatar que en nuestra región hay desigualdad histórica y que ella involucra hoy diferencias hondas en el acceso a servicios, así como en la capacidad estatal para hacer efectivos los derechos sociales. Lo curioso es que se presente esta condición regional como si estuviese fundada en un “pacto”. ¿Acaso estas jerarquías y diferencias son consentidas por la población en algún sentido relevante? ¿El orden social que habitamos ha pasado por un proceso de legitimación que nos permita hablar de un acuerdo social? ¿No será, más bien, que se trata de una historia marcada menos por el acuerdo y más por la imposición? ¿O se trata de asumir que hay un pacto pues “otorgamos porque callamos”? Quizá, más que ese silencio cómplice, lo recurrente en nuestra historia es el silenciamiento de las demandas por trastocar ese supuesto pacto que la ciudadanía no fue invitada a firmar.

En este contexto, Vergara se pregunta por el desastre nacional ante la pandemia y los factores históricos del fracaso. En términos generales, estamos de acuerdo con el objetivo de lograr una comprensión procesual que busque evitar la unilateralidad. Discreparemos cuando su análisis otorga demasiado peso a las explicaciones que culpan a élites cortoplacistas que no velan por sus reales intereses o que no saben qué hacer. Resulta problemático sostener que la inercia, la mediocridad y la usura que Vergara suele atribuir a la élite explican el fracaso histórico. ¿Realmente nadie ha querido gobernar el país? Pero no se trata solamente de las élites: hacia el final del texto, Vergara sugiere que todos tenemos igual responsabilidad ante el desastre, pues deseamos, en esencia, lo mismo: “el ambulante que se apropia de la vía pública y por el empresario que cabildea una excepción tributaria”.

Ante ambas formas de ese goce transgresor -diría Gonzalo Portocarrero-, y contrariamente a lo que sostiene Vergara, la variante popular responde a la falta de alternativas para subsistir bajo las condiciones que hoy define el capitalismo en el país, mientras que su versión de élite muestra la visión que ésta tiene del Estado como algo funcional a su patrimonio. Mientras que la oligarquía históricamente ha pensado que nuestro problema principal es que el pueblo no obedece, Vergara sostiene más bien que el Estado no manda.

Este diagnóstico, basado en un pacto social que acepta la desigualdad, junto a élites mediocres y una ciudadanía igualmente responsable, tiene en Vergara una contraparte positiva, una solución: el republicanismo, entendido como una serie de convicciones, derechos, instituciones y valores que podrían permitirnos acortar la distancia entre neoliberalismo, bienestar y libertad. Antes de avanzar en esa senda, destaquemos algunos aspectos adicionales de su diagnóstico sobre el contexto actual.

En el marco de nuestro fracaso frente a la pandemia, Vergara sostiene que el gobierno ha actuado bien, pero que el Estado es muy débil y sus carencias son un lastre que viene de mucho antes -replicando, en lo fundamental, la autodefensa de Vizcarra ante las críticas. Nuestro fracaso no tendría que ver con quienes manejan la política económica del país, sino con el resto del Estado, donde no se logra regular ni gastar efectivamente. Se falla, además, en comprender genuinamente la sociedad que se debe gobernar. Vergara establece que hay partes del Estado eficientes (BCR y MEF) y partes ineficientes (por ejemplo, aquellas que se dedican a hacer efectivos los derechos sociales). El problema sería el de la desigualdad intraestatal, en términos de un desarrollo o modernización desigual donde solamente contamos con unas pocas “islas de eficiencia”. Esta mirada resulta muy abstracta: los éxitos del BCR y del MEF son presentados de manera concreta (y con héroes concretos); la debilidad estatal, en cambio, se debe a que en el resto del Estado “se impuso la inerte mediocridad”. Para Vergara, no se trata solamente de una modernización desigual del Estado, sino de una falta de agencia (o voluntad real) política y burocrática por estar a la altura de un Estado que se quiera moderno y efectivo.

Irónicamente, encontramos aquí afinidades con una vieja hipótesis marxista que va por lo menos desde Mariátegui hasta la teoría de la dependencia, según la cual las élites latinoamericanas nunca han asumido su rol histórico como clase dirigente, prefiriendo contentarse con operar como clase dominante. Vergara no va tan lejos, desde luego, pero sí lo suficiente como para cuestionar la racionalidad tecnocrática que el neoliberalismo habría instalado en el Estado, cuya implicancia principal aquí es una eficiencia en el manejo macroeconómico, junto con una incapacidad para gobernar y hacer efectivos los derechos. Frente a una visión más totalizante como la ofrecida por el marxismo, Vergara prefiere desagregar el problema en ámbitos más pequeños: una parte del Estado funciona, mientras que otras están administradas por burócratas incapaces de comprender su rol en la sociedad. Esta visión impide contemplar como posibilidad que la eficiencia de un sector estatal se concrete en desmedro de la ineficiencia de otros sectores. La explicación es que hay intereses que pesan mucho más que otros en nuestra sociedad. Como notara Juan Luis Dammert, con esta ligera modificación de énfasis en el diagnóstico anterior, obtenemos una imagen donde las partes desarrolladas del Estado peruano son las que tienden a servir los intereses de la clase dominante.

El analista político de turno dirá que en esta hipótesis no hay más que ideologías desfasadas, apelando a que en la realidad (y no en la teoría), nada suele funcionar muy bien en el Estado peruano, operado por individuos que toman decisiones subóptimas en condiciones subóptimas. Sobre esta base, concluiría que el Estado peruano ni siquiera tiene la capacidad para funcionar como el comité ejecutivo de la burguesía. A esto conviene responder que la idea de que ciertos actores sociales tienden a salir mucho más beneficiados de nuestro Estado desigualmente modernizado es una hipótesis válida.

Creemos que este énfasis alternativo será de interés para Vergara, no porque sea marxista, sino porque se considera a sí mismo como republicano. Y asumimos que un republicano no puede aceptar la injerencia radicalmente desigual de ciudadanos privados, poderosos y privilegiados en la cosa pública. Ese republicanismo es lo que distingue políticamente a Vergara de la masa de abogados opinólogos que nos advierten todos los días de una inevitable barbarie comunista. Ese republicanismo le permite a Vergara distanciarse del ideal de la abolición de derechos sociales como método para formalizar el país y abrir las puertas a la libertad del capitalismo popular. Es a través de ese compromiso político público, asumido por Vergara, que realizaremos nuestra principal crítica.

Veamos una imagen más de su último texto, pues se articula con la narrativa contemporánea post-Fujimori en la que Vergara enmarca su diagnóstico. El autor sostiene que “el único proyecto [hasta la pandemia] era el de seguir creciendo económicamente. ¿Qué hacer con el dinero del crecimiento? Eso no se lo planteó nadie.” Esta idea poco plausible alimenta la tesis sobre la inercia y la mediocridad de las élites. No resulta persuasivo que el problema se reduzca a una pregunta que nunca llegó por inercia, ignorancia o mediocridad. Más bien, la idea activa que ha gobernado el país en las últimas décadas es la de no gastar el dinero público para mejorar la vida de la gente. Siempre se priorizó “el modelo”, “la economía” y dar “confianza” a la inversión (léanse aquí los intereses de los grandes poderes económicos). El ideal ha sido y es crecer, pero nunca gastar -de ahí que el fisco no esté flaco. Esta visión ponía sus esperanzas en extender la misma dinámica de acumulación hasta llegar a la OCDE; una especie de “filosofía de la historia” que Vergara denominó la “promesa neoliberal”. Una promesa insuficiente pero consumada, donde el crecimiento, la estabilidad y la reducción de la pobreza serían las evidencias para sostener que “they [los neoliberales] delivered” (Ciudadanos sin república [2013], 24). Vergara mismo reconoció que la promesa neoliberal cuajó, bajo el segundo gobierno de García, en una visión del país que denomina “proyecto hortelano” (Ciudadanos sin república [2018], 13-29).

En este contexto, es necesario hacer explícito que el discurso neoliberal del progreso vía crecimiento siempre fue ideológico, en un sentido bastante básico: buscó asegurar y legitimar los intereses de la clase dominante. Si a la izquierda siempre se le imputa un paternalismo sobre las clases dominadas, por arrogarse el derecho a diagnosticar su ignorancia y sus intereses reales, aquí encontramos un paternalismo equivalente para la clase dominante (un paternalismo de la oligarquía). Nuevamente, ¿no será, más bien, que no se trata de ignorancia, inercia, o mediocridad, sino de una apuesta activa por no mejorar las condiciones materiales de las mayorías? ¿No se trata quizá de un cinismo rampante en nuestras élites? Ellas saben perfectamente bien que la mejora de la calidad de vida ha sido y es la principal demanda popular, pero deciden no hacer nada relevante para satisfacerla.

2.

Dado que nuestros problemas no nacen en los noventa, Vergara plantea que la mejor forma de contrarrestar nuestras falencias bicentenarias es reconocer y reactivar el “intento republicano”, un conjunto de impulsos históricos por cumplir una vieja promesa nacional. Se insinúa una especie de constelación de sujetos emancipatorios en la historia peruana, desde los orígenes independentistas hasta la llamada “coalición paniagüista” (Levitsky). La tarea contemporánea de aquel republicanismo sería acortar distancias frente a la promesa neoliberal ya cumplida. Vergara ilustra el fracaso de dichos intentos con el boom del guano del siglo XIX, que no se tradujo en la ansiada modernización (de acuerdo a sus formulaciones, podría decirse que hubo “fortaleza económica sin desarrollo social”). En su lugar, se generó corrupción, clientelismo y despilfarro. No es difícil notar que la minería ha ocupado un lugar similar en las últimas décadas, aunque este salto comparativo no toma en cuenta una diferencia fundamental que resaltaremos a continuación.

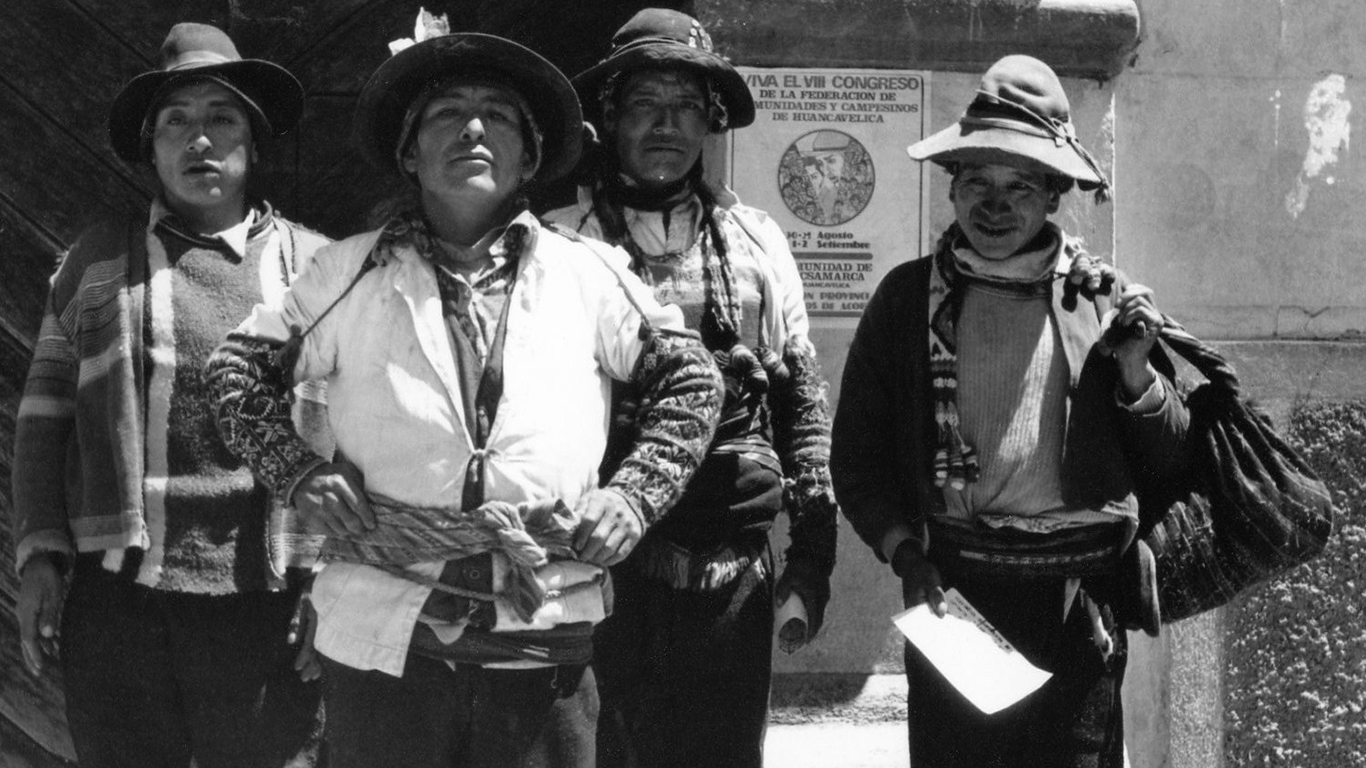

Lo que incomoda de esta visión histórica es que ese Estado decimonónico, al margen de cuanto deseo republicano expresase, era de facto y de jure un Estado oligárquico. No se trató nunca de un espacio de “todos” los peruanos, sino de uno donde el interés nacional no involucraba a todos por igual. Cuando Vergara dice, lamentándose, que en esa época “habíamos sido pobres con plata”, elude el que no todos fuéramos parte de ese “nosotros”. Había servidumbre, gente “decente” y patrones de sociabilidad genuinamente coloniales, como lo sostuvo Alberto Flores Galindo. Vergara insinúa en cambio que la incapacidad para gastar bien el dinero nos involucra a todos, como si hubiese existido una comunidad de iguales o una nación efectiva. No solo no fue así, sino que hoy tampoco estamos en una situación que permita hablar tan sueltamente de una oportunidad perdida por todos, como cuerpo colectivo o ciudadanía cohesionada.

En el Perú contemporáneo la exclusión opera de manera diferente: hoy solamente queda la asimetría de facto, pero no la de jure. Ya no existe legitimidad normativa para mantener la desigualdad, una diferencia conceptualmente importante que Vergara reconoce al comentar los resultados sociales de la reforma agraria velasquista (Ciudadanos sin república, 281-285). La democracia y sus ideales son una ventaja estratégica real. Hoy es indudable que, desde el punto de vista legal, todos somos ciudadanos iguales. Desde esta base podemos criticar el republicanismo de Vergara por no ser más radical en sus implicancias políticas. En la práctica, se trata de un republicanismo selectivo, como pasamos a exponer.

Vergara sostiene que “[e]l Perú contemporáneo está definido por el desencuentro de dos promesas: la neoliberal y la republicana”, donde ésta última es “tan antigua como el país” (Ciudadanos sin república, 17). Recapitulemos. Lo que distingue a estas dos promesas, fuera de la edad, es que el Perú contemporáneo está marcado “por el éxito de la promesa neoliberal y por el fracaso de la republicana”. La apuesta republicana actual partiría de que la primera promesa ha sido consumada y, por eso, la meta de la segunda consiste en acortar la distancia entre ambas.

El republicanismo de Vergara involucra tres elementos importantes. Primero, se trata de “un orden fundado en la igualdad de los ciudadanos”. Vergara enfatiza que una república supone la “igualdad ante la ley”, con iguales derechos políticos, sin requerir una igualdad económica estricta, aunque reconoce que la desigualdad es un problema republicano si es que implica una asimetría donde unos pocos pueden tener gran influencia sobre el desarrollo del conjunto (aspecto que no parece prevalecer en sus análisis más coyunturales). Segundo, “el orden republicano es uno comandado por la ley y por unas instituciones legítimas”, lo cual implica garantizar una representación exitosa y legítima, realizando así el ideal republicano de autogobierno, donde el parlamento sería la figura republicana por excelencia. Tercero, “la República sana requiere confianza entre los ciudadanos” (Ibid., 19). Se necesita adicionalmente que la educación produzca ciudadanos iguales para que los de arriba no desconfíen de los de abajo y viceversa (no se trata solamente de leyes, sino de costumbres y valores internalizados). Este ideal republicano, supuestamente prometido, nunca habría podido cumplirse plenamente.

Ahora bien, Vergara propone una manera particular de entender la relación entre las dos promesas—neoliberal y republicana: “entre República y neoliberalismo no hay una contradicción, hay una distancia” (Ibid., 26). La meta política del republicanismo contemporáneo es reducirla, y ese sería el criterio para medir su progreso. Se trata de una visión ingeniosa con la que discrepamos, pues existe una incompatibilidad fundamental, por no decir una contradicción, entre ambas promesas. Ya Rolando Rojas apuntó lo problemática que resulta la separación entre economía (neoliberal) y política (republicana) en las dos promesas de Vergara, una operación estándar del repertorio liberal que permite soslayar que el neoliberalismo instalado en los noventa supuso una regresión en cuanto a derechos laborales y sociales. Es decir, las reformas neoliberales no operaron en ningún vacío histórico, como Vergara parece suponer, sino que constituyeron un proyecto para desmantelar una forma estatal específica que se construyó desde el velasquismo en adelante -una “promesa corporatista”, según el autor- y que, pese a la crisis económica del primer gobierno de Alan García, subsistía como matriz constitucional del país. Fundamentalmente, la incompatibilidad entre las dos promesas se debe a los conceptos de libertad que subyacen a cada una.

A grandes rasgos, la promesa neoliberal funciona bajo lo que Isaiah Berlin denominó “libertad negativa”. Bajo esta concepción, somos libres en tanto no exista interferencia de terceros para hacer lo que queramos, es decir, mientras nadie se meta en nuestras vidas. La promesa neoliberal se asienta sobre este concepto de libertad negativa para defender el discurso de que, espontáneamente, los individuos pueden construir mercados eficientes para asignar recursos y el Estado solo debe regular lo mínimo indispensable para asegurar esa interacción libre. Además, presupone derechos naturales (propiedad) y órdenes sociales naturalmente espontáneos (mercados) que, en teoría, pueden desenvolverse bajo condiciones de no coerción.

A diferencia de este concepto de libertad negativa, el concepto de libertad republicana tiene como eje central la no dominación (Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government; Just Freedom: A Moral Compass for a Complex World). Esta tradición contemporánea de republicanismo cívico enfatiza la centralidad de la ciudadanía como forma de participación en la vida social moderna (Cecilia Méndez señaló la contradicción en el título del libro de Vergara, Ciudadanos sin república, ya que no se puede concebir lo primero sin lo segundo). Aquí la condición central de la libertad es la no dominación, es decir, el no estar a merced de la arbitrariedad de nadie. En pocas palabras, para un republicano no basta con que no interfieran en lo que hacemos para ser libres si ello es posible solamente porque una voluntad benevolente arbitraria lo permite. El ejemplo clásico es el de concebir a un esclavo que tiene un amo tan bueno que le deja hacer lo que quiera sin interferencia. Con este ejemplo, el republicanismo cívico busca mostrar que, a ojos liberales, este esclavo imaginario sería prácticamente libre, pues nadie interfiere en lo que hace. Sin embargo, uno no consideraría dicha situación como una de libertad real, ya que la institución de la esclavitud involucra derechos desiguales. Esta condición implica dominación (no libertad), ya que su fundamento último termina siendo arbitrario (lo que el amo permita). Para un republicano cívico, la libertad no puede depender del azar o de la buena suerte, ni puede fundarse en un déspota ilustrado benevolente (privado o público, de derecha o izquierda). Ser libre involucra mucho más: determinar nuestras preferencias, así como contar con la capacidad y los recursos para llevarlas a cabo (condiciones formales y materiales). Finalmente, la libertad republicana también requiere que las preferencias de otros no tengan una autoridad superior frente a nuestra propia autodeterminación sobre asuntos personales.

Este ideal republicano de libertad requiere de una crítica general a cualquier forma de privilegio que nos haga estar a merced de voluntades arbitrarias. ¿Qué tan libres somos en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, en el mercado, en la plaza pública? ¿Qué tan libres somos frente a abusos del gobierno, frente a leyes con nombre propio? ¿Qué tan libres somos ante las corporaciones multinacionales o el capital extranjero? ¿Qué tan libres somos frente a otros Estados y organizaciones internacionales? Dado que la libertad así concebida tiene condiciones formales y materiales, este republicanismo considera que el Estado debe velar por una adecuada provisión de infraestructura institucional y material para garantizar y hacer efectiva la libertad entendida como no dominación. Porque requiere cierto grado de igualdad material, el Estado republicano debe priorizar siempre a los ciudadanos menos favorecidos. Contra el libertario, cobrar impuestos no es visto como robo; contra el comunista, poseer propiedad privada, tampoco.

Frente al (neo)liberalismo peruano que satura el debate público, esta posición republicana no considera la ley como una restricción a la libertad, pues ésta última no es asumida como algo natural o dado. Al contrario, la libertad es constituida por las leyes (la libertad es principalmente un estado civil o ciudadano, no un estado natural). Parafraseando el clásico pasaje de Juan, para el republicano cívico la ley nos hace libres, y la ley se entiende aquí como aquello que el pueblo soberano se da a sí mismo bajo formas que promuevan y garanticen una ciudadanía libre e igual. No estamos trayendo ideas demasiado radicales al debate, pues buscamos matenernos cerca de los propios términos que Vergara emplea. De ese modo, y como han hecho otros, es posible exigirle más republicanismo, uno que responda a cierta radicalización que podríamos esperar de su propio uso de la república.

3.

Frente a la república ideal o abstracta planteada por Vergara, hemos presentado la concepción de la libertad propia del republicanismo cívico. Quisiéramos añadir un punto más a la discusión sobre su apuesta republicana: sus interlocutores, aquellos a quienes se dirige en sus textos periódicos, a saber, la élite del país. Como lo hemos mencionado antes, es recurrente que sus críticas se dirijan a la miopía de la burguesía, sugiriendo con indignación que, sin querer, ella misma va contra sus propios intereses -es decir, contra los “intereses nacionales” que cree encarnar. Por eso, suele advertir que tal actitud no será bien vista en el futuro o, peor, que tal hecho antipopular podría producir un candidato antisisistema o populista que arruinará los logros de la promesa neoliberal. Ése no es un énfasis republicano adecuado ante nuestra situación. No nos parece que es coherente con sus propios principios.

Pedir benevolencia arbitraria a los dueños del país es simplemente cortesano. Un republicano real está comprometido con la no dominación a todo nivel, incluido el económico, aunque muchos prefieran negar la realidad de la explotación capitalista, alegando que, al no haber ya formalmente esclavitud, la explotación no existe. Un republicano sólo puede mirar con desprecio cómo los empresarios nos intentan pasear con sus gestos de falsa benevolencia, mientras suspenden a miles de trabajadores, por ejemplo. Si la tesis de Francisco Durand sobre la captura del Estado se sostiene, un republicano tendría que ser crítico de esa dinámica que ya tendría varias décadas instalada, pues la república es inviable con un Estado capturado por intereses privados. Un republicano comprometido con la libertad entendida como no dominación tendría que ser mucho más crítico de la promesa neoliberal, al punto de buscar abolirla. O, al menos, reconocer que el desplome en un trimestre de esa pujante clase media (sobre la que se basó su supuesta legitimidad social) invita necesariamente a buscar otras rutas emancipatorias.

Lejos de ello, cuando hace poco la periodista Mávila Huertas le preguntó qué hacer ante el desastre actual, Vergara respondió que el país necesita más capitalismo, esta vez uno “de verdad”, que deje de ser mercantilista y permita el libre despliegue de la competencia. Lo republicano aquí desaparece rápidamente para dar lugar a la añeja prédica ochentera de Hernando De Soto: el republicanismo se agota cuando la realidad exige cuestionar mínimamente el capitalismo como marco para el futuro de nuestra sociedad. Se revelan así los límites que Vergara opta por autoimponerse. Una vez más, los intereses ciudadanos aparecen sólo como obstáculos a la racionalidad capitalista. No basta con liquidar el hortelanismo en tanto forma “criolla” y desviada de la modernización neoliberal (Ciudadanos sin república, 25). Si se busca que la república sea algo más que una abstracta defensa de las instituciones y de la ciudadanía, hace falta cuestionar la promesa neoliberal en su conjunto.

Esta breve contraposición entre conceptos de república no pretende que Vergara se vuelva de izquierda. No lo es, ni tiene por qué serlo. Sin embargo, sería bueno que la “promesa republicana” que profesa sea llevada hasta sus últimas consecuencias. Desde luego, eso le traería costos a un intelectual que se presenta de centro en una escena política donde cualquier distanciamiento del libertarianismo es juzgado como un traidor viraje hacia la izquierda radical. Ante ese limitado panorama ideológico, ¿por qué insistir en acercar las promesas neoliberal y republicana si es que resultan incompatibles? ¿Por qué diluir en un “centrismo” la crítica a la dominación, aquel diferencial del republicanismo en el panorama político contemporáneo, y su concepción sustantiva de la libertad? Ese centrismo no va a conseguir más que volver a reproducir la “alternancia sin alternativa” que el mismo Vergara viene cuestionando hace años (Ciudadanos sin república, 233-254).

Quisiéramos finalizar este análisis con una mirada más atenta al prólogo de la segunda edición de Ciudadanos sin república (2018), aparecida cinco años después de la primera. Vergara parte de la sorpresa ante la persistencia de la distancia entre sus dos promesas. La explicación estaría, nuevamente, en que las élites hayan optado por seguir el proyecto hortelano. Frente a él, una vez más Vergara ubica el republicanismo como solución, encarnado por el gobierno de Paniagua. Esta vez Vergara reconoce que la distancia entre ambas promesas se ha mantenido deliberadamente, lo cual explica la crisis política constante de los últimos años. Como sostuvimos antes, su explicación del fracaso peruano como resultado de la inercia, mediocridad o ignorancia de las élites no era convincente y, en este texto, él mismo lo reconoce: las élites han priorizado un proyecto sobre otro, lo que admite cierta incompatibilidad fundamental entre ambas promesas. Bajo el hortelanismo, entonces, “la república no llega sola”.

Aunque Vergara personifica más claramente ambas promesas en este nuevo prólogo, la relación entre neoliberalismo y hortelanismo permanece indeterminada. Desde luego, el proyecto hortelanista se debe al pensamiento García, pero lo importante es que éste no designa una versión “distorsionada”, “ideológica”, “extremista”, “dogmática” o “radical” del neoliberalismo. En realidad, es la formulación más transparente de la promesa neoliberal, o mejor, el desarrollo lógico del neoliberalismo de los noventa. En lugar de admitir esta incompatibilidad con su proyecto republicano, Vergara insinúa que el hortelanismo es “el corazón filosófico de la precariedad democrática de la derecha peruana” (Ciudadanos sin república, 26). Nuevamente, su explicación insiste en que la clase dominante tiene sobre sí misma una serie de ideas incorrectas y perjudiciales.

En esa línea, Vergara carga contra la élite: “Lo que es inaceptable […] es que quienes tienen la vida resuelta estén tan fácilmente dispuestos a sacrificar el principio de legalidad, igualdad ante la ley, soberanía popular o, para suavizar el diagnóstico, a no pelear por ellos, si a cambio se puede construir un mejor clima de negocios” (Ibid., 25-26). Para el autor, resulta comprensible que los pobres no estén comprometidos con la institucionalidad democrática, aunque no lo justifique, pero los ricos no tienen justificación o comprensión alguna para tal actitud. ¿Por qué Vergara asume que las élites deberían tomarse en serio la democracia? No es obvio que quienes detentan el poder económico defiendan la democracia o la república; no lo es especialmente en la historia de América Latina, donde abundan “pactos” entre oligarquías y militares conservadores. Así, esta explicación del fracaso republicano nuevamente opera bajo cierto paternalismo de las élites peruanas.

Con las promesas más distanciadas o incompatibles, y con un nulo interés de la élite en el proyecto republicano, la propuesta de Vergara parece condenada a la inoperancia. ¿Y las mayorías? Vergara ha sugerido que tal vez haya un grupo importante del electorado con simpatías republicanas. Esa esperanza militante, propia del estereotipo del intelectual de izquierda, tendría que calibrar sus referentes históricos. Hay que recordar que el republicanismo de Paniagua fue un proyecto de arriba abajo. Nunca fue electo por las mayorías y, cuando lo intentó, estuvo lejos de ganar. No se trata de criticar a Paniagua, sino de subrayar que el mayor representante del discurso republicano en el Perú contemporáneo nunca tuvo un apoyo popular relevante. Al contrario, García sí fue electo y lo fue con un proyecto de centroizquierda, entre Humala y Flores Nano, que desconoció al asumir la presidencia. De hecho, la mayoría de nuestros gobiernos democráticos post-Fujimori han gobernado de manera neoliberal, aunque hayan prometido electoralmente cosas más socialdemócratas o zurdas. Si se promete algo que se desconoce al gobernar, estamos ante un problema fundamental de la democracia liberal que no puede ser ignorado. Vergara ha optado por construir su pensamiento excluyendo de antemano que, además de republicanismo y hortelanismo, entre 2006 y 2011 la izquierda tuvo un proyecto válido y electoralmente respaldado, más allá del cambio de camiseta de Humala, de su traición a una parte importante del electorado y de su claudicación ante los poderes fácticos. ¿Qué republicanismo es aquel que considera inexistente un proyecto nacional que tuvo arraigo popular y más bien presenta como el centro de nuestra vida política un discurso republicano nunca electo que no concretó la institucionalidad deseada cuando pudo, junto con un discurso hortelano que traicionó abiertamente sus promesas electorales?

Todo lo anterior va desmantelando cualquier optimismo razonable sobre la posibilidad de realizar la promesa republicana que Vergara propone. Ni las élites ni las masas parecen estar realmente interesadas en ella; la promesa neoliberal, conforme se revela hortelana, muestra incompatibilidades mayores con la república. Ante ello, Vergara concluye su argumento con un último recurso verdaderamente inesperado: simpatizar con la llamada agudización de las contradicciones. Tras los tintes utópicos del republicanismo paniaguista, Vergara apela a la esperanza de que, si nos va peor con el neoliberalismo, quizá en algún momento advenga la república: “Creo que el hecho de que la izquierda no vaya a estar al mando del país pronto, combinado con el fracaso reciente de PPK y su elenco hortelanista, brindan la oportunidad para estrenar el coraje de unas prioridades políticas cercanas a lo que en este libro se denomina republicanismo. Y si no, habrá que seguir empeorando para un día mejorar” (Ciudadanos sin república, 26). No deja de sorprender que quien empieza recurriendo a la importancia de las instituciones democráticas termine apelando a que, si el Perú no se hace republicano -en sus términos-, tanto peor para el Perú.

Crédito fotográfico: Detalle de una inscripción al reverso del retrato de Santiago Meyans (óleo sobre tela 107 x 82,2 cm.), pintado por José Gil de Castro en Lima, en abril de 1834. Colección privada, Lima. Fotografía: Archivo Digital de Arte Peruano

23.08.2020